Lettre à Jean-Baptiste Pierret, 23 octobre 1818

- Cote de la lettre ED-ML-1818-OCT-23-A

- Auteur Eugène DELACROIX

- Destinataire Jean-Baptiste PIERRET

- Date 23 Octobre 1818

- Lieux de conservation Paris, musée du Louvre, département des Arts graphiques

-

Éditions précédentes

Joubin, Correspondance générale, 1936-38

, 1935, t. 1, p. 22-30 ; Moreau-Nélaton, 1916, p.31 ; Chillaz, 1997, Aut. 518, p. 102. - Historique Legs Etienne Moreau-Nélaton, 1927

- Enveloppe Non

- Nombre de pages écrites 6

- Présence d’un croquis Non

- Format in - 4°

- Dimension en cm 39 x25

- Cachet de cire Non

- Nature du document Lettre Autographe Signée

- Cote musée bibliothèque AR18L5

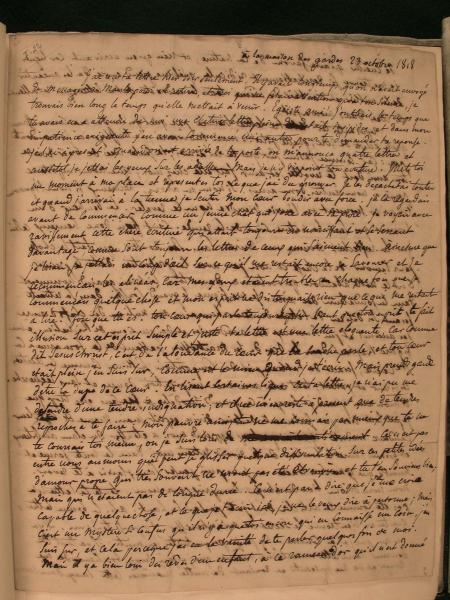

- Données matérielles La lettre comporte une double feuille in-4° de format 39 x 25 et une feuille in-4° insérée de format 24,3 x 18,3. Quelques lignes de la main d’Achille Piron écrites p. 6 au-dessus de l’adresse de Pierret.

Transcription modernisée

à la maison des gardes1 23 octobre 1818

J’ai reçu ta lettre hier soir seulement. Il y avait longtemps qu’on n’avait envoyé de messager à Mansle pour en retirer, et moi qui ne faisais attention qu’à ton silence, je trouvais bien long le temps qu’elle mettait à venir. Egoïste ami ! J’oubliais le temps que tu avais eu à attendre de moi une chétive lettre pleine de détails insipides et dans mon impatience exigeante, j’en avais commencé une autre pour te demander ta réponse. Je l’ai à présent. Quand on arriva de la poste, on m’annonça quatre lettres et aussitôt je jetai les yeux sur les adresses. Mais je n’y vis point ton écriture. Mets-toi un moment à ma place et représente-toi ce que j’ai dû éprouver. Je les décachetai toutes et quand j’arrivai à la tienne, je sentis mon cœur bondir avec force. Je la regardais avant de commencer comme un jeune chat qui joue avec sa proie. Je voyais avec ravissement cette chère écriture qui allait toujours en noircissant et se serrant davantage, comme sont toujours les lettres de ceux qui s’aiment bien. A mesure que je lisais, je jetais un coup d’œil sur ce qu’il me restait encore à savourer et je recommençais les alinéas, car mes yeux étaient troubles chaque fois que je commençais quelque chose et mon esprit ne distinguait rien que ce qui me restait à lire. Fou que tu es ! Ton cœur qui parle toujours plus haut que ton esprit te fait illusion sur cet esprit simple et juste. Ta lettre est une lettre éloquente, car, comme dit Jésus-Christ, c’est de l’abondance du cœur que la bouche parle, et ton cœur était plein, j’en suis sûr, comme est le mien quand je t’écris. Mais prends garde d’être la dupe de ce cœur. En lisant certaines lignes de ta lettre, je n’ai pu me défendre d’une tendre indignation et il ne m’en reste à présent que de tendres reproches à te faire : mon pauvre ami, tu ne me connais pas mieux que tu ne te connais toi-même, ou je suis loin de me connaître entièrement. Ce n’est pas entre nous au moins qu’il peut se glisser quelque dissimulation sur ces petites idées d’amour-propre qui très souvent ne m’ont pas été étrangères, et tu t’en souviens bien, mais qui n’étaient pas de longue durée. Ce n’est pas à dire que je ne me croie pas capable de quelque chose, et ce que je t’écris ici, je ne veux le dire à personne ; mais c’est un mystère si confus qu’il n’y a que toi encore qui en connaisse un coin, j’en suis sûr, et cela parce que j’ai eu la vanité de te parler quelquefois de moi. Mais il y a bien loin des rêves d’un enfant à ce rameau d’or qu’il n’est donné de cueillir qu’aux favoris de la nature. Et rien qu’en écrivant ces lignes, je me trouve si véritablement ridicule qu’il me prend envie de les anéantir, de les oublier et d’oublier de même tous les endroits de ta lettre qui réveillent ces idées dans mon esprit.

Représente-toi ta lettre, trouvée par quelqu’un de ma connaissance2 . Quels éclats de rire, quelle pitié ! Mais mon ami, je t’afflige ici, je n’en doute pas car comme je suis sûr que tu m’aimes, la seule idée de voir rire de ton ami doit te révolter et ainsi fait-elle chez moi. Que nous importe le génie, à nous autres, bons amis. Si nous en avons, heureux si nous l’ignorons jusqu’au moment où l’envie viendra nous le révéler. Le bonheur d’un homme qui sent la nature, c’est de la rendre. Cent fois donc heureux celui qui la réfléchit comme un miroir sans s’en douter, qui fait la chose pour l’amour de la chose et non pas avec la prétention d’être le premier. C’est ce noble abandon qu’on trouve dans tous les vrais grands hommes et dans les fondateurs des arts. Je me figure le grand Poussin dans sa retraite faisant ses délices de l’étude du cœur humain au milieu des chefs-d’œuvre des anciens et peu soucieux des académies et des pensions de Richelieu. Je me figure Raphaël dans les bras de sa maîtresse, passant de la Fornarina à la Sainte-Cécile, faisant des tableaux et des compositions sublimes comme les autres respirent et parlent, tout cela avec une inspiration douce et sans recherche. O mon ami, quand je songe à ces grands modèles, je ne sens que trop que je suis loin non pas seulement de leur divin esprit, mais même de leur candeur modeste. Apprends-moi à étouffer des élans ambitieux et, quand j’aurai le bonheur de te revoir, retiens-moi dans la route ferme et humble que je me suis tracée. Je ne puis penser sans plaisir à te revoir. Nous nous dirons bien des choses sans prix pour nous. Toute ta lettre n’a pas été comme les articles dont je te parlais là haut. Ah ! La bonne lettre ! Que tu as bien trouvé le secret de m’intéresser. J’y pense toujours. Il y a un an que je l’ai connue 3. J’y pense presque toutes les nuits. Il y a tant de douceurs dans cette amertume même que je fais mon bonheur de me ronger et de me persécuter en roulant de mille manières cette image dans mon esprit. Que deviendrai-je sans ces longues soirées d’hiver où j’affrontais le froid avec tant de plaisir pendant des heures, pour une ou deux minutes de bonheur ? Que peut-on comparer à cette douce attente dans l’obscurité des nuits, à cette entrevue furtive qui s’évanouit dans l’instant et vous laisse muet et le cou tendu suivre des yeux ce que vous ne voyez plus ? Et pourtant à quoi s’en tenir ? Quel abîme que ces cœurs charmants ! Quand je revenais de passer une bonne soirée avec toi, je faisais déjà mes plans, je calculais toutes les possibilités, je réunissais toutes les chances que j’aurais de dire ce soir-là deux ou trois mots, toujours les mêmes et souvent rien, car le plus souvent je ne savais rien dire que demander toujours ce qu’il me fallait toujours prendre. Tu as raison, la douleur de perdre ces biens là est trop vive. Quand je pense à la dernière lettre, à ce dernier adieu qu’on m’y signifie ; et en même temps à la dernière entrevue si longuement scellée, aux jours qui suivirent la séparation, je ne sais sur quel côté dormir et je me remue comme un homme qui a la fièvre. Et cependant tout en écrivant ceci, je me demande maintenant s’il est bien vrai que j’y pense. Je crois que ce sentiment est une illusion comme les rêves que j’ai souvent. Je ne le désire pas pourtant car ces rêves me sont bien chers. Mais où me mèneront-ils ? Il faut cet hiver nous voir bien souvent, lire de bonnes choses. Je suis tout surpris de me voir pleurer sur du latin. La lecture des anciens nous retrempe et nous attendrit. Ils sont si vrais, si purs, si entrant dans nos pensées. Je veux te mettre ici un petit morceau mal traduit, mais qui te donnera l’envie de lire l’original. J’ai été ému jusqu’aux larmes en le trouvant. Il y a dans ces vers un abattement, un malaise, le dégoût d’un homme qui se heurte partout pour trouver des distractions et à qui tout rappelle son déboire. J’espère, dans le papier qui me servira de supplément, trouver encore de la place pour te parler encore d’autre chose que de Virgile, mais je n’ai pas résisté au plaisir de te faire lire ceci. Il y a, du reste, quelques rapports peu éloignés de ma propre situation. C’est peut-être ce qui me l’a fait saisir avec tant d’ardeur. Ne t’attache donc point au style mais à la manière dont je peux avoir senti et indiqué quelques intentions. C’est dans l’églogue dixième. Virgile feint que Gallus, son ami, abattu par la perte de sa maîtresse qui l’avait abandonné pour suivre à la guerre un officier romain, s’est retiré dans les forêts, et que les Dieux s’intéressant à son sort font tous leurs efforts pour le tirer de sa noire mélancolie.

« Mais Gallus, accablé de tristesse : au moins, dit-il, Arcadiens vous chanterez tout cela dans vos montagnes. Arcadiens, vous seuls êtes habiles à chanter. O que mes os reposeront mollement si votre flûte quelque jour répète mes amours. Et que ne suis-je un des vôtres ? Que ne suis-je le gardien de vos troupeaux, ou le vendangeur de vos grappes mûries ? Et quoi ! si j’aimais alors une Phillis, si j’aimais un autre Amyntas ou que j’eusse quelque autre objet de ma tendresse, je l’aurais près de moi parmi les saules, mollement étendu sous la vigne flexible. Qu’importerait alors qu’Amyntas fût noir ! Les violettes aussi sont noires, le vaciet aussi est noir. Pour moi, Phillis enlacerait des fleurs cueillies de sa main, pour moi chanterait Amyntas. Là nous trouverions les fraîches fontaines, les vertes forêts, les prés tendres et fleuris. Là, je voudrais près de toi, Lycoris, voir les années consumer ma vie.

Maintenant, ô Dieux, un amour insensé te captive au milieu des terribles fureurs de Mars, parmi les traits des ennemis farouches : à cette heure, que ne puis-je en anéantir la pensée. Loin de la patrie, seule, sans ton Gallus, cruelle, tu affrontes les neiges des Alpes et les froids mortels du Rhin. Ah ! Puissent les froids épargner ta faiblesse ! Ah ! Puissent les glaçons tranchants ne point blesser tes pieds délicats !

Je l’ai résolu : les vers que j’ai composés dans le rythme de Chalcis, j’irai les soupirer sur le chalumeau du pasteur de Sicile. Ah ! sans doute il vaut mieux souffrir parmi les retraites des bêtes sauvages et graver mes amours sur l’écorce tendre des arbres. Ils croîtront : ô mon amour, tu croîtras avec eux… Je veux aussi m’égarer sur les sommets du Ménale, au milieu des Nymphes ou bien j’irai poursuivre les ardents sangliers. Les froids les plus insupportables ne m’empêcheront pas d’entourer de mes chiens les bois de Parthénie. Je crois déjà me voir parmi les roches et les forêts mugissantes. Je jouirai, quand de l’arc vigoureux des Parthes je ferai siffler me flèches….. Ah ! Comme si tout cela pouvait me guérir de ma passion insensée, comme si l’amour apprenait à s’adoucir par les souffrances des mortels… Ah ! Voilà déjà que de nouveau les Hamadryades, les vers eux-mêmes cessent de me plaire. Loin de moi encore, ah ! loin de moi, forêts ! Quand au milieu des glaces, nous irions boire de l’eau de l’Hèbre, quand nous affronterions les neiges et les pluies sans fin d’un hiver de Sithonie, quand aussi, nous irions garder nos troupeaux sous le soleil dévorant d’Ethiopie, où l’écorce brûlée se dessèche au haut de l’orme, tout cela, tous les plus durs travaux ne sauraient changer l’amour. Sa force est au-dessus de toutes les forces et nous aussi, cédons à l’amour.

Je reprends ma lettre. Fais de mon latin et de ma traduction tout ce qu’il te plaira. Ce malheureux courrier qui me presse brouille mes idées et m’empêche de te dire tout ce que j’aurais voulu. Tous les soirs et tous les matins, je relis ta lettre et je trouve à te répondre des choses si tendres, si reconnaissantes pour tous tes bons sentiments. Malheureusement j’oublie tout quand je viens à écrire. On a beau dire, quand on est plein d’un sentiment, on est malpropre à l’exprimer, à le rendre avec énergie. Je parle au moins du sentiment de l’amitié et de celui de l’amour. Quand je veux te parler de tous les deux, je ne trouve que des redites éternelles. En relisant l’article de ma lettre qui occupe la troisième page, je me dis : est-il possible qu’on parle avec cette niaiserie, cette froideur, d’une chose qui remue si fortement quand on se retourne sur soi-même ? Je crois aussi que ce sentiment est si fort que le plus éloquent des hommes de la terre n’a jamais dit tout ce qu’il sentait, que ce sentiment-là a, pour celui qui l’éprouve, des trésors de jouissances intimes qu’il ne pourra jamais réfléchir dans l’âme des autres. Je sais que j’ai lu dans Rousseau la peinture d’un amour supérieur à tout, je sais aussi qu’en même temps, moi qui n’ai point l’âme et la chaleur de Rousseau, moi qui n’avais point dans ce temps la passion de Saint-Preux, j’ai trouvé au-dedans de moi quelque chose de plus actif que toutes ces lignes brûlantes. Peut-être que tout cela s’accorde mal avec le travail et la lime d’un écrivain qui polit sa période pour la faire imprimer. Essaye, toi qui as de l’âme, d’exprimer ce que tu as senti de plus fort, tu croiras ou exprimer le sentiment de quelque autre que toi-même, ou tu perdras toi-même, dans la mémoire de ton cœur, les traces fugitives de ton propre sentiment. Mais voilà qu’au milieu de ma péroraison, j’ai oublié toutes sortes de choses matérielles que je devais aussi te dire. Je ne voudrais parler avec toi que de ce qui touche au cœur : je ne me plais qu’aux conversations qui remuent l’âme ou l’imagination et juge de ce que je peux trouver ici. Oh, qu’un ami est précieux ! Il vaut lui seul une famille et tous les biens du monde. A ce que j’éprouve en t’écrivant dans ce moment, tout ce que je t’ai dit au commencement de ma lettre me semble de glace. Et pourtant, je croyais alors écrire chaudement. Il est donc vrai qu’on peut éprouver du plus ou du moins avec un ami comme toi. Oh non ! le sentiment est le même, seulement le cœur a des moments où il lâche toutes ses écluses.

Que de bavardage… où en suis-je ? J’oubliais le principal. Réponds-moi de suite et courrier par courrier si tu veux me procurer encore une fois avant que je ne te revoie une jouissance aussi pure que ta vue elle-même. Envoie-moi encore une lettre et passe la nuit à la faire. Fais-la longue, longue. Va chez un papetier te faire battre du papier bien fin pour pouvoir en mettre plus. Il y a peu de temps : ne le néglige pas, je t’en supplie. Rends-moi un service : si tu en trouves le moment, va au Musée. Tu diras de ma part au jeune homme4 qui copie le Concert du Dominiquin, le même pour qui je te donnai une lettre avant mon départ et que j’estime beaucoup, que je le prie de recevoir mon souvenir. Dis-lui que je voulais lui écrire par ce courrier pour le prier de penser aussi à moi qui l’aime beaucoup, mais que j’ai été tellement pressé que je ne l’ai pu. Efface tout ce que je viens de te dire : j’ai eu le temps de le faire et tu auras la bonté de la cacheter et la faire tenir comme tu voudras.

Adieu, adieu, adieu. Prompte réponse.

Ton ami pour la vie.

(écrit parallèlement à la lettre)

Si mon cher Pierret veut bien me faire le plaisir de m’apporter sa réponse en me procurant l’occasion de le voir, ce qui m’arrive trop rarement.il éviterait à Eugène le port de sa lettre ; - le plus tôt sera le meilleur.

Votre ami bien sincère

Achille Piron

Adresse p.6

À Monsieur

Monsieur J.B. Pierret fils

Rue du Four St Germain n°50

à Paris

2 Sa sœur Henriette de Verninac.

3 Elisabeth Salter, la jeune anglaise logée par Henriette de Verninac dont Delacroix a fait le portrait peint (collection Comte Doria, Paris). Il existe aussi deux petites études pour ce portrait (Louvre, département des Arts graphiques, RF 9141, f°17v ; cf Lee Johnson, 1981, 61).

4 Hippolyte Poterlet

Transcription originale

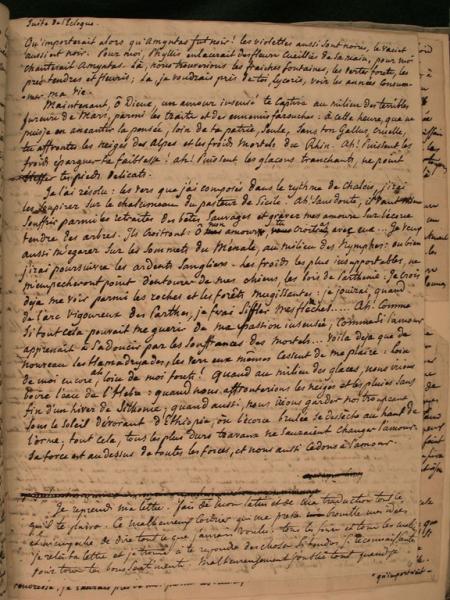

Page 1

à la maison des gardes 23 octobre 1818

J’ai reçu ta lettre hier soir seulement. Il y avait longtemps qu’on n’avait envoyé

de messager à Mansle pour en retirer, et moi qui ne fesais attention qu’à ton silence, je

trouvais bien long le temps qu’elle mettait à venir. Egoïste ami ! J’oubliais le temps que

tu avais eu à attendre de moi une chétive lettre pleine [lacune] étails insipides et dans mon

impatience exigeante j’en avais commencé une autre pour te demander ta réponse.

Je l’ai à present. Quand on est arriva de la poste, on m’annonça quatre lettres et

aussitôt je jettai les yeux sur les adresses. Mais je n’y vis point ton écriture. Mets toi

un moment à ma place et représentes-toi ce que j’ai dû éprouver. Je les décachetai toutes

et quand j’arrivai à la tienne, je sentis mon cœur bondir avec force. Je la regardais

avant de commencer comme un jeune chat qui joue avec sa proie. Je voyais avec

ravissement cette chère écriture qui allait toujours en noircissant et se serrant

davantage, comme sont toujours les lettres de ceux qui s’aiment bien. A mesure que

je lisais, je jettais un coup d’œil sur ce qu’il me restait encore à savourer et je

recommençais les alinéas, car mes yeux étaient troubles [mot barré] chaque fois que je

commençais quelque chose et mon esprit ne distinguait rien que ce qui me restait

à lire. fou que tu es. ton cœur qui parle toujours plus haut que ton esprit te fait

illusion sur cet esprit simple et juste. ta lettre est une lettre eloquente, car, comme

dit Jesus-Christ, c’est de l’abondance du cœur que la bouche parle ; et ton cœur

etait plein, j’en suis sûr, comme est le mien quand je t’écris. Mais prends garde

d’etre la dupe de ce cœur. En lisant certaines lignes de ta lettre, je n’ai pu me

défendre d’une tendre indignation ; et il ne m’en reste à présent que de tendres

reproches à te faire : mon pauvre ami, tu ne me connais pas mieux que tu ne

te connais toi-même, ou je suis loin de me connaître entièrement. Ce n’est pas

entre nous au moins qu’il peut se glisser quelque dissimulation sur ces petites idées

d’amour-propre qui très souvent ne m’ont pas été étrangères et tu t’en souviens bien ;

mais qui n’etaient pas de longue durée. Ce n’est pas à dire que je ne [mot

interlinéaire sup.] me croie

pas capable de quelque chose, et ce que je t’écris ici, je ne veux le dire à personne ; mais

c’est un mystere si confus qu’il n’y a que toi encore qui en connaisse un coin, j’en

suis sûr, et cela parce que j’ai eu la vanité de te parler quelques fois de moi.

Mais il y a bien loin des rêves d’un enfant, à ce rameau d’or qu’il n’est donné

Page 2

de cueillir qu’aux favoris de la nature ; et rien qu’en écrivant ces lignes

je me trouve si veritablement ridicule, qu’il me prend envie de les anéantir,

de les oublier et d’oublier de même tous les endroits de ta lettre qui reveillent ces idées dans mon esprit.

Représentes-toi cette ta lettre, trouvée par quelqu’un de ma connaissance,

quels eclats de rire, quelle pitié ! mais mon ami, je t’afflige ici, je n’en doute

pas : car comme je suis sur que tu m’aimes, la seule idée de voir rire de

ton ami doit te revolter et ainsi fait elle chez moi ; que nous importe le

génie, à nous autres, bons amis. Si nous en avons, heureux si nous l’ignorons

jusqu’au moment ou l’envie viendra nous le reveler. Le bonheur d’un

homme qui sent la nature, c’est de la rendre. Cent fois donc heureux celui

qui la reflechit comme un miroir sans s’en douter, qui fait la chose

pour l’amour de la chose et non pas avec la prétention d’être le premier.

C’est ce noble abandon qu’on trouve dans tous les vrais grands hommes et

dans les fondateurs des arts. Je me figure le grand Poussin dans sa retraite

fesant ses delices de l’etude du cœur humain, au milieu des chefs-d’œuvre

des anciens et peu soucieux des academies et des pensions de Richelieu. Je me

figure Raphaël dans les bras de sa maîtresse, passant de la fornarina à la

Ste-Cécile, fesant des tableaux et des compositions sublimes comme les autres

respirent et parlent, tout cela avec une inspiration douce et sans recherche.

O mon ami, quand je songe à ces grands modèles, je ne sens que trop que

je suis loin non pas seulement de leur divin esprit, mais même de leur

candeur modeste. [mots barrés] Apprends-moi a etouffer des élans ambitieux,

et quand j’aurai le bonheur de te revoir retiens-moi dans la route ferme et

humble que je me suis tracée- je ne puis penser sans plaisir à te revoir.

Nous nous dirons bien des choses sans prix pour nous. toute ta lettre n’a

pas été comme les articles dont je te parlais lahaut. Ah ! la bonne lettre :

que tu as bien trouvé le secret de m’intéresser. J’y pense toujours. il y a

un an que je l’ai connue. j’y pense presque toutes les nuits : il y a tant de

douceurs dans cette amertume même, que je fais mon bonheur de me

ronger et de me persecuter en roulant de mille manières cette image dans mon

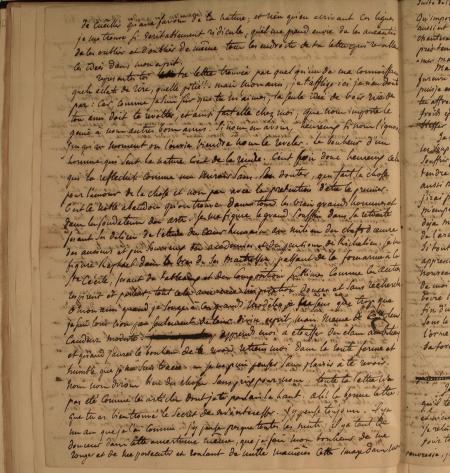

Page 3

esprit. Que deviendrai-je sans ces longues soirées d’hyver ou j’affrontais le froid

avec tant de plaisir pendant des heures pour une ou deux minutes de

bonheur. Que peut on comparer à cette douce attente dans l’obscurité des nuits, à

cette entrevue furtive qui s’évanouit dans l’instant et vous laisse muet et le cou

tendu suivre des yeux ce que vous ne voyez plus. et pourtant à quoi s’en tenir. Quel

abyme que ces cœurs charmants. Quand je revenais de passer une bonne soirée [mot barré]

avec toi, je fesais déjà mes plans ; je calculais toutes les possibilités, je réunissais

toutes les chances que j’aurais de dire ce soir là, deux ou trois mots, toujours les

mêmes et souvent rien, car le plus souvent je ne savais rien dire que demander toujours

ce qu’il me fallait toujours prendre. tu as raison, la douleur de perdre ces biens là

est trop vive. Quand je pense à la derniere lettre, à ce dernier adieu qu’on m’y

signifie ; et en même temps à la derniere entrevue si longuement scellée, aux jours

qui suivirent la séparation je ne sais sur quel coté dormir et je me remue comme un

homme qui a la fievre. Et cependant tout en écrivant ceci, je me demande maintenant

s’il est bien vrai que j’y pense. je crois que ce sentiment est une illusion comme les

rêves que j’ai souvent. je ne le désire pas pourtant : car ces rêves me sont bien chers

mais où me meneront-ils. Il faut cet hyver nous voir bien souvent, lire de bonnes

choses. Je suis tout surpris de me voir pleurer sur du latin. La lecture des anc[trou]

nous retrempe et nous attendrit. ils sont si vrais si purs, si entrant dans nos p[trou]

je veux te mettre ici un petit morceau mal traduit, mais qui te donnera l’envie de

lire l’original. j’ai été ému jusqu’aux larmes en le trouvant. Il y a dans ces vers un

abattement, un malaise, le degout d’un homme qui se heurte partout pour trouver

des distractions et [mot barré] à qui tout rappelle son déboire. J’espere, dans le papier qui me

servira de supplément, trouver encore de la place pour te parler encore d’autre chose que de

Virgile : mais je n’ai pas résiste au plaisir de te faire lire ceci. Il y a, du reste, quelques

rapports peu eloignes de ma propre [mot barré] situation. C’est peut etre ce qui me l’a fait saisir

avec tant d’ardeur. Ne t’attaches donc point au style : mais à la manière dont je peux

avoir senti et indiqué quelques intentions. C’est dans l’éclogue dixième. Virgile feint

que Gallus son ami, abattu par la perte de sa maîtresse qui l’avait abandonne pour suivre

à la guerre un officier romain, s’est retiré dans les forêts, et que les Dieux s’intéressant à son

sort font tous leurs efforts pour le tirer de sa noire mélancolie.

« Mais Gallus, accablé de tristesse : au moins, dit-il, Arcadiens vous chanterez tout cela

dans vos montagnes ; Arcadiens, vous seuls êtes habiles à chanter. Ô que mes os reposeront

mollement, si votre flûte quelque jour repète mes amours. Et que ne suis-je un des votres : que

ne suis-je le gardien de vos troupeaux, ou le vendangeur de vos grappes muries. Et quoi ! si

j’aimais alors une Phillis, si j’aimais un autre [mot interlinéaire sup.] Amyntas, ou que j’eusse quelqu’autre objet de ma

tendresse, je l’aurais près de moi parmi les saules, mollement étendu sous la vigne flexible. Qu’importerait

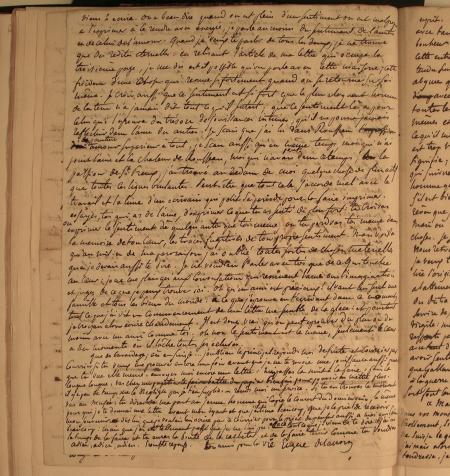

Page 4

[sur une feuille insérée]

Qu’importerait alors qu’Amyntas fut noir ! Les violettes aussi sont noires, le vaciet

aussi est noir. Pour moi Phillis enlacerait des fleurs cueillies de sa main, pour moi

chanterait Amyntas. Là nous trouverions les fraîches fontaines, les vertes forets, les

prés tendres et fleuris ; la, je voudrais près de toi, Lycoris, voir les années consummer ma vie.

Maintenant, ô Dieux, un amour insensé te captive au milieu des terribles

fureurs de Mars, parmi les traits des ennemis farouches : à cette heure,

que ne puis je en anéantir la pensée, loin de ta patrie, seule, sans ton Gallus, cruelle,

tu affrontes les neiges des Alpes et les froids mortels du Rhin. Ah ! Puissent les

froids épargner ta faiblesse ! ah ! Puissent les glaçons tranchants ne point blesser tes pieds delicats.

Je l’ai résolu : les vers que j’ai composés dans le rythme de Chalcis, j’irai les

soupirer sur le chalumeau du pasteur de Sicile. Ah ! sans doute il vaut mieux

souffrir parmi les retraites des bêtes sauvages et graver mes amours sur l’ecorce

tendre des arbres. Ils croitront : ô mes mon [mot interlinéaire sup.] amour[s], vous tu [mot interlinéaire sup.] croîtrezas [as interlinéaire sup.] avec eux… Je veux

aussi m’égarer sur les sommets du Ménale, au milieu des Nymphes : ou bien

j’irai poursuivre les ardents sangliers. Les froids les plus insupportables ne

m’empecheront pas d’entourer de mes chiens les bois de Parthenie. Je crois

déjà me voir parmi les roches et les forêts mugissantes : je jouirai, quand

de l’arc vigoureux des Parthes je ferai siffler me flèches….. Ah ! comme

si tout cela pouvait me guerir de ma passion insensee ; comme si l’amour

apprenait à s’adoucir par les souffrances des mortels…voila deja que de

nouveau les Hamadryades, les vers eux-mêmes cessent de me plaire : Loin

de moi encore, ah [mot interlinéaire sup.]! loin de moi, forets! Quand au milieu des glaces, nous irions

boire de l’eau de l’Hebre : quand nous affronterions les neiges et les pluies sans

fin d’un hiver de Sithonie ; quand aussi, nous irions garder nos troupeaux

sous le soleil dévorant d’Ethiopie, où l’écorce brulée se dessèche au haut de

l’orme ; tout cela, tous les plus durs travaux ne sauraient changer l’amour.

Sa force est au dessus de toutes les forces, et nous aussi, cédons à l’amour.[mots barrés]

[mots barrés sur toute la ligne]

Je reprends ma lettre. fais de mon latin et de ma traduction tout ce

qu’il te plaira. Ce malheureux courrier qui me presse m’em brouille mes idées et

m’empêche de te dire tout ce que j’aurais voulu. tous les soirs et tous les matins

je relis ta lettre et je trouve à te répondre des choses si tendres, si reconnaissantes

pour tous tes bons sentiments. Malheureusement j’oublie tout quand je

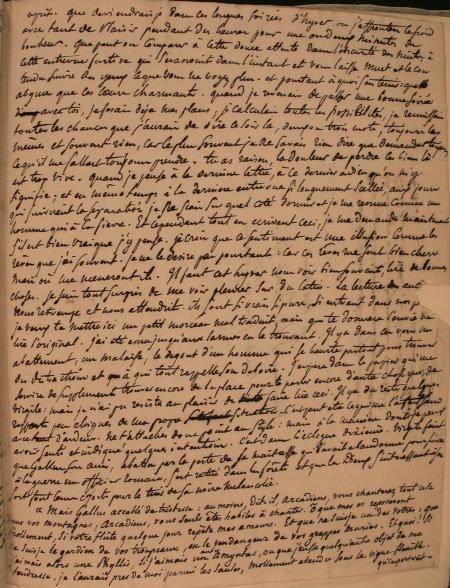

Page 5

viens à écrire. On a beau dire, quand on est plein d’un sentiment, on est malpropre

a l’exprimer, a le rendre avec energie, je parle au moins du sentiment de l’amitié

et de celui de l’amour. Quand je veux te parler de tous les deux, je ne trouve

que des redites eternelles. En relisant l’article de ma lettre qui occupe la

troisième page, je me dis est-il possible qu’on parle avec cette niaiserie, cette

froideur, d’une chose qui remue si fortement quand on se retourne sur soi-

même. Je crois aussi que ce sentiment est si fort que le plus eloquent homme

de la terre n’a jamais dit tout ce qu’il sentait ; que ce sentiment-là a, pour

celui qui l’éprouve des trésors de jouissances intimes, qu’il ne pourra jamais

reflechir dans l’âme des autres. Je sçais que j’ai lu dans Rousseau [trois mots barrés]

peinture d’un [peinture d’un mots interlinéaires sup.] amour supérieur à tout, je sçais aussi qu’en même temps, moi qui n’ai

point l’ame et la chaleur de Rousseau, moi qui n’avais point [mot interlinéaire sup.] dans ce temps [mot barré] la

passion de Saint-Preux, j’ai trouvé au-dedans de moi quelque chose de plus actif

que toutes ces lignes brulantes. Peut etre que tout cela s’accorde mal avec le

travail et la lime d’un écrivain qui polit sa période pour la faire imprimer.

Essayes toi qui as de l’ame, d’exprimer ce que tu as senti de plus fort, tu croiras

ou exprimer le sentiment de quelqu’autre que toi meme, ou tu perdras toi meme dans

la mémoire de ton cœur, les traces fugitives de ton propre sentiment. Mais voilà

qu’au milieu de ma peroraison j’ai oublié toutes sortes de choses matérielles

que je devais aussi te dire. Je ne voudrais parler avec toi que de ce qui touche

au cœur : je ne me plais qu’aux conversations qui remuent l’ame ou l’imagination

et juges de ce que je peux trouver ici. Oh qu’un ami est precieux ! Il vaut lui seul une

famille et tous les biens du monde. A ce que j’éprouve en t’écrivant dans ce moment,

tout ce que je t’ai dit au commencement de ma lettre me semble de glace : et pourtant,

je croyais alors écrire chaudement. Il est donc vrai qu’on peut eprouver du plus ou du

moins avec un ami comme toi. oh non le sentiment est le même, seulement le cœur

a des moments où il lâche toutes ses écluses.

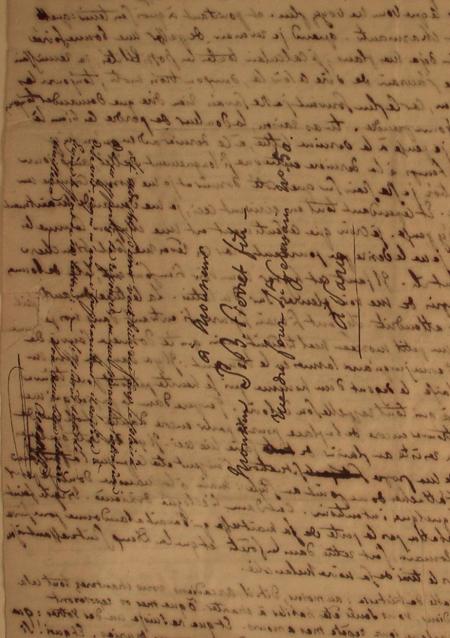

Que de bavardage ; où en suis-je… j’oubliais le principal. reponds-moi de suite et courrier par

courrier si tu veux me procurer encore une fois avant que je ne te revoie une jouissance aussi pure

que ta vue elle-même. envoie moi encore une lettre, et passe la nuit à la faire fais-la

longue, longue : va chez un papetier te faire battre du papier bien fin pour pouvoir en mettre plus.

Il y a peu de temps: ne le néglige pas, je t’en supplie.- rends-moi un service. Si tu en trouves le moment,

vas au Musée : tu diras de ma part au jeune homme qui copie le Concert du Dominiquin, le même

pour qui je te donnai une lettre avant mon départ et que j’estime beaucoup, que je le prie de recevoir

mon souvenir et dis lui que je voulais lui écrire par ce courrier pour le prier de penser aussi à moi qui l’aime

beaucoup, mais que j’ai été tellement pressé que je ne l’ai pu.Efface tout ce que je viens de te dire:j’ai eu

le temps de le faire et tu auras la bonté de la cacheter et de la faire tenir comme tu voudras.

Adieu, adieu, adieu. Prompte réponse. Ton ami pour la vie.

Eugène Delacroix.

Page 6

À Monsieur

Monsieur J.B. Pierret fils

Rue du Four St Germain n°50

à Paris

Si mon cher Pierret veut bien me faire le plaisir

de m’apporter sa réponse en me procurant l’occasion

de le voir, ce qui m’arrive trop rarement.il éviterait à

Eugène le port de sa lettre ; - le plus tôt sera le

meilleur. Votre ami bien sincère

Achille Piron